- 概要

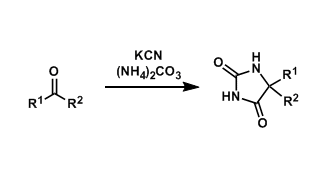

Bucherer–Bergs反应,是羰基化合物与氰化钾及碳酸铵,或氰醇与碳酸铵直接反应生成乙内酰脲类化合物的反应。

- 基本文献

- Bergs H, DE,566,094, 1929

- Bucherer, H. T.; Fischbeck, H. T.; J. Prakt. Chem. 1934, 140, 69.

- Bucherer, H. T.; Steiner, W. J. Prakt. Chem. 1934, 140, 291.

- Ware, E. Chem. Rev. 1950, 46, 403. doi:10.1021/cr60145a001

- Rousset, A. et al. Tetrahedron 1980, 36, 2649. doi:10.1016/0040-4020(80)80137-2

- Sarges, R. et al. J. Med. Chem. 1990, 33, 1859. DOI: 10.1021/jm00169a005

- 开发历史

1929年,一篇专利首次报道了用醛或酮与氰化钾、碳酸铵、二氧化碳进行反应,最终得到乙内酰脲类化合物的合成手法。从那以后,1934年,德国的化学家Bucherer也报道了类似反应。Bucherer同时还发现了萘酚与肼、亚硫酸氢钠共热条件下生成咔唑的Bucherer咔唑合成法以及萘酚在亚硫酸钠中与氨反应转换成萘胺的另一个Bucherer 反应。

- 反应机理

氰根离子与羰基化合物加成为羟腈,碳酸铵释放出的氨对羟腈发生SN2反应生成氨基腈,氨基腈的胺氮原子对二氧化碳发生亲核加成,生成含氰基的氨基甲酸。然后该氨基甲酸发生分子内环化,生成5-亚氨基噁唑烷-2-酮,最后噁唑烷酮通过一个异氰酸酯中间体重排为5,5-二取代的乙内酰脲。

这个机理基本上是Bucherer与Steiner在1934年提出的机理,这个原始机理基本上就一直沿用下来。不过最初提出的机理中,错误地认为5-亚氨基噁唑烷-2-酮是通过一步直接重排为乙内酰脲。直到1980年代,研究才发现在上述两个物质之间还有一个异氰酸酯中间体。(引自维基百科)

- 反应实例

- 实验步骤

- 实验技巧

- 参考文献

- Sarges, R.; Goldstein, S. W.; Welch, W. M. J. Med. Chem., 1990, 33, 1859. DOI:10.1021/jm00169a005