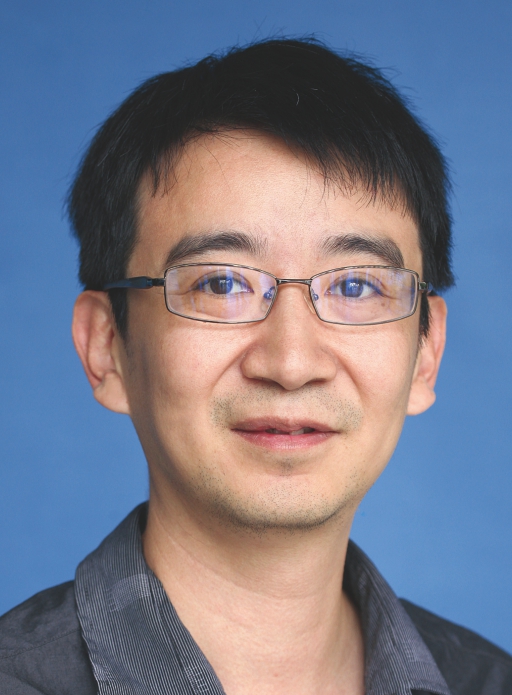

这一期的化学家,与往期不同的是,是由Chem-station的山口老师推荐的。今年九月初,山口老师借由“亚洲核心计划讲学奖”的机会(Asia Core Program Lecture Award)受邀去中国作报告,这也是他第一次去中国,先后访问武汉大学、华中师大、湖南大学、华南科技大学、华中理工大学,最后一站是北京大学深圳研究生院,回来之后他希望我能邀请这次他在中国遇到的教授们以表示感谢,而这次中国行给他留下印象最深的教授之一,就是今天我们要为大家介绍的北京大学深圳研究生院—黄湧教授(主页),做了这么多期化学家专访,教授们的回答兼具个人特点和共性,我个人很喜欢黄老师的专访回答,有一种感觉就是“走心了”,真诚而且不拘一格的感觉,大家也一起来看看吧!

您为什么要从事化学研究?

从初中开始,我就对物质的创造非常感兴趣。记得那时候还专门买过一套实验装置,在家里自己做一些基础的无机化学实验。我觉得颜色的变化和不同形态的沉淀、晶体的产生很神奇,很美丽。

如果不从事化学,还有什么想做的?为什么?

我想当一个侦探。我觉得这项工作也是重新找寻(re-search)的过程。每个神秘案件的背后都有逻辑严密的因果关系在里面,很像反应机理的研究,不过内容更加有趣。

现在在做哪方面的研究?另外,准备在这块如何展开?

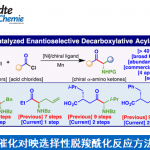

我课题组的研究工作致力于发展新的催化合成方法,快速构建重要的杂环结构,并利用其对药物分子进行结构多样化的末期修饰及衍生,为缩短临床前药物研发流程提供新的化学合成手段。从药物化学的角度来看,有两种结构是很吸引人,也很具有挑战性的:多取代杂环与手性杂环。我们采取碳氢键直接官能团化的策略进行多取代杂环的一步合成研究。同时,我们发展新的有机催化体系来构建手性杂环。在此基础上,我们希望进一步将过渡金属与有机小分子催化这两个重要的催化概念对接,发展新的协同催化体系,实现两种策略无法独立完成的新颖化学转化。

如果能和历史上的某一个人共进晚餐的话,您最希望是谁?为什么?

我希望见到Steve Jobs。我一直认为Jobs并不是一个发明家(inventor),而是世界上最伟大的再发明家(re-inventor)。从鼠标,MP3,到触摸屏都不是他的原创,但是他的电脑、iPod和手机颠覆了整个行业的轨迹和大众的生活。每次在地铁上看到人人都在低头玩手机,我总是想到Jobs的那句话“Apple is going to re-invent the phone”。他真的做到了。我很想听听他对基础科研,特别是化学学科的想法。我相信将是耳目一新的。

你平时喜欢吃什么?(如果是菜肴的话在哪里吃的最好吃?)

我很喜欢吃鸡蛋,怎样做都爱吃。不过,医院检查说我对鸡蛋不是很耐受,可能我吃的太多了。

平时工作以外的时间,您都做些什么

我的业余爱好是集邮,特别是中国的邮票,从初中就开始了。由于工作繁忙,已经有很久没有再翻看过了。如果有一周的假期,我会利用这个时间把我的收藏好好得整理一遍。

下一次您推荐我们采访谁。(此问题回答仅限中国的化学家以及在海外的华人化学家)

龚流柱(中国科技大学)、胡文浩(华东师范大学)

笔者后记

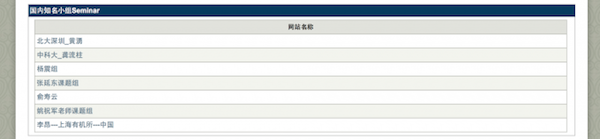

在了解黄老师的研究过程中,我多次看他研究室主页,可能是北大深圳研究生院的统一要求,主页是全英文,能感受到北大在人才培养这方面越来越与国际接轨。黄老师组的主页尤其是高水平,和很多国内研究组不同的是,虽然是英文,但依然深入详细,不管是研究上的创新性,艺术性,以及培养学生阅读思考和团队感等方面,都有所体现,很值得细细阅读,能看出这些都是花了心思和创造力的,在这里化学空间推荐给大家(除此之外,下面这个网站也把黄老师组主页的链接放在国内知名小组栏里,足以说明大家都慧眼识英雄哦!)

最后感谢黄老师为我们提供精彩的专访,希望黄老师组的研究越做越精彩,我们也期待日后能为大家深入介绍他们的化学研究成果。

黄湧 教授简历

|

1993-1997,北京大学 (导师:叶秀林),学士

1997-2002,芝加哥大学 (导师: Viresh H. Rawal),理学博士 2002-2004,加州理工大学(导师: David W. C. MacMillan),博士后 2004-2009,美国默克集团(Merck & Co.),高级研发科学家 2009-至今, 北京大学深圳研究生院,教授,PI,学术带头人。 |

获奖经历

- 2014 Asia Core Program Lectureship Award (Korea)

- 2014 罗氏中国青年科学家奖

- 2014 Bayer Investigator Award

- 2014 ACS and Organic Letters “Outstanding Author of the Year”

- 2014 深圳市杰出教师

- 2013 Asia Core Program Lectureship Award (Japan and Thailand)

- 2013 教育部新世纪优秀人才

- 2010年北京大学“百人”

- 2010年深圳杰青

- 2009年鹏城学者长期特聘教授

- 2002年伊丽莎白·诺顿卓越奖。

相关链接

- 《自然》公布中国增刊自然指数 北大深研院黄湧教授贡献突出

- 黄湧课题组在碳氢活化领域取得重要进展

- 黄湧课题组在有机催化领域取得重要进展

- 以世界一流水准研究新药

- 深研院化学生物学与生物技术学院黄湧课题组在有机方法学领域取得重要进展

本文版权属于 Chem-Station化学空间, 欢迎点击按钮分享,未经许可,谢绝转载