引言

抗生素的发现具有划时代意义,彻底扭转了人类在细菌性疾病面前束手无策、坐以待毙的被动局面。第一次世界大战期间,死于伤口感染的士兵数量远远高于战场阵亡的人数,那时人们的生命极其脆弱,破伤风、败血症、链球菌感染,甚至是轻微的皮肤擦伤都可能使人丢掉性命。时隔20年,第二次世界大战期间,抗生素的发现和应用拯救了无数士兵的生命,战争结束后我们也迎来了属于抗生素的黄金时代。然而,所有的一切都源于青霉素这个20世纪最伟大的发现之一,它从意外发现到应用这段波澜壮阔的历史足以惊叹世人。

图1 拯救士兵生命的青霉素(图片来源于网络)

青霉素的发现

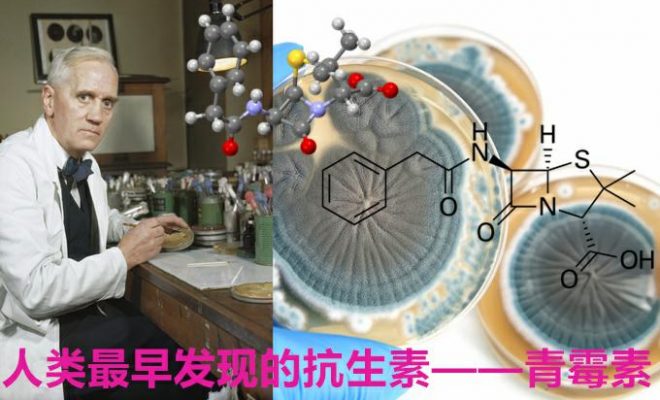

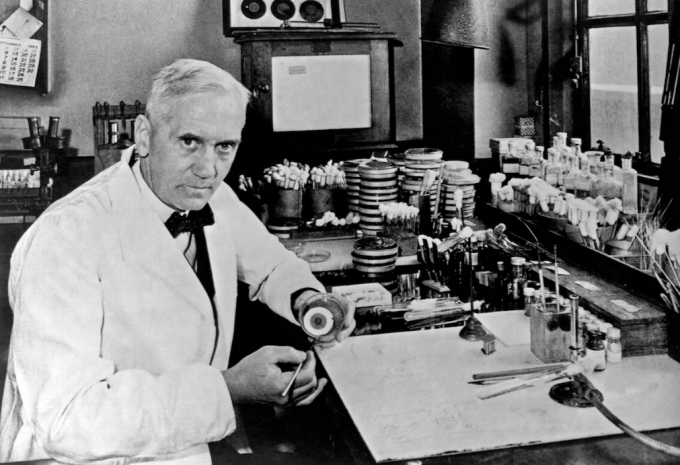

历史总是惊人的相似,青霉素正如许多伟大的发明和发现一样,其实也源于实验室的“意外”。1928年9月,时任英国圣玛丽医学院的细菌学教授弗莱明(Alexander Fleming)度假结束回到实验室,整理培养皿时他观察到某个敞口被真菌污染的培养皿中出现了神奇的现象:大部分细菌都能正常生成,唯独某个真菌部落附近没有细菌生长,似乎真菌分泌了某种物质杀死并抑制了原本的细菌生长。随后,弗莱明将这种真菌进行培养后发现其分泌物确实能够杀死特定的细菌,因此他根据真菌部落的名称“Penicillium”将其命名为青霉素[1]。然而,关于青霉素发现这段历史却有着不同说法,因为即使弗莱明本人也出现前后矛盾的表述,他曾接受采访时明确表示发现青霉素的培养皿是不小心敞口的,但在另一份文献报道中他又说培养皿是故意敞口使其接受污染的[2]。时过境迁,我们已经很难再清楚还原弗莱明发现青霉素的真实过程,但不可否认的是,弗莱明对于青霉素的早期研究为后续相关研究奠定了重要基础。

图2 青霉素的发现者弗莱明(图片来源于网络)

青霉素的提取[3]

尽管弗莱明发现了青霉菌分泌物具有杀菌作用并为这种活性物质取名青霉素,但青霉素究竟是何物他并不清楚,甚至一度认为这是一种酶。事实上,除了弗莱明欠缺化学知识外,更重要的原因是青霉素的产量太低,他们无法提取高纯度的青霉素进行鉴定;此外,青霉素提纯过程中不稳定易失活的难题他们也始终无法克服。鉴于此,虽然弗莱明团队在1929年发表了青霉素体外抗菌实验数据,但彼时并未引起学术界和工业界的关注,其中很重要的原因也是因为青霉素太难提纯,后续针对青霉素的跟进研究工作难以开展。

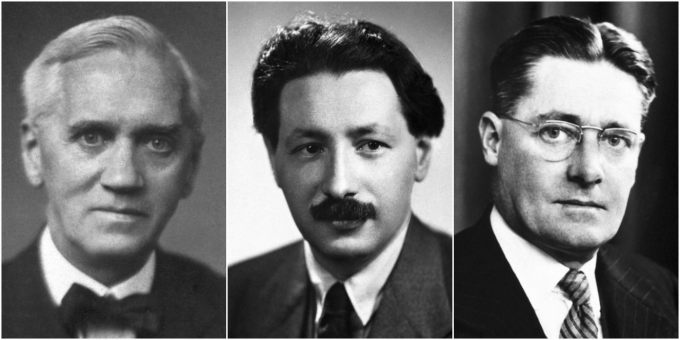

终于在1940年事情出现了转机,牛津大学E. Chain、H. Florey和N. Heatley所领导的团队通过改变青霉菌培养条件,同时对青霉素提取工艺进行优化创新解决了其稳定性问题,最终成功获得青霉素纯品。随后,他们还将提纯的青霉素用于动物实验并得到了理想的结果。自1928年弗莱明发现青霉素以来,他的成果一直无人问津,直到牛津大学的科研团队攻克提取难题后,青霉素才得以大放异彩并在第二次世界大战中拯救了无数生命。正因如此,弗莱明和E. Chain以及H. Florey被授予1945年诺贝尔生理学或医学奖。

图3 从左至右:弗莱明、E. Chain和H. Florey(图片来源于网络)

青霉素的结构解析

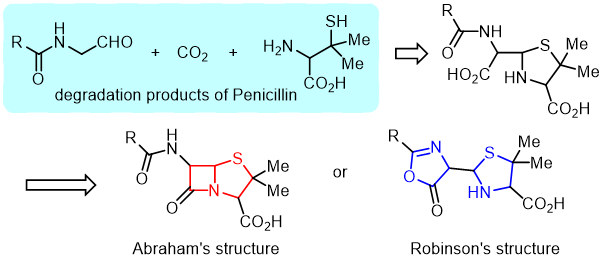

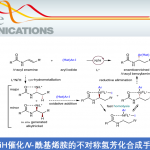

早期青霉素的合成和大规模生产是极其困难的,后来虽然在多个实验室共同研发以及政府和药企的配合努力下实现了其商品化,但生产方法却依赖青霉菌或者改良的青霉菌而非化学合成,这与青霉素的结构不甚明确有很大关系[4]。1942年,英国生物化学家E. Abraham和E. Chain认真分析青霉素降解的片段后大胆提出设想:青霉素分子存在着一个由三个碳原子和一个氮原子组成的四元β-内酰胺结构以及另一个含有硫原子的五元杂环与它稠合[5]。然而,这个结构提出后却出现很大争议,因为人们普遍倾向于这种四元β-内酰胺结构不能稳定存在。那时针对青霉素的结构,英国著名化学家R. Robinson等人则坚持认为分子中存在噁唑酮结构,因此围绕两种结构的争论持续了很长时间。

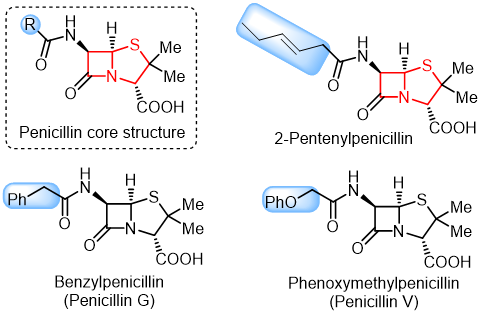

图4 根据降解产物推测的青霉素结构

直到1945年,英国传奇科学巨匠霍奇金(Dorothy Hodgkin)通过X-射线衍射技术成功解析出了青霉素的化学结构,并证实分子中确实存在四元β-内酰胺结构[6]。随后,美国和英国医学研究委员会联合在《Science》期刊发文,报道了多部门合作下完成的青霉素化学分析,论文表明青霉素存在多种类型,但全部都含有相同的β-内酰胺结构[7]。然而,当时这些青霉素的命名却并不统一,以罗马数字和英文字母命名的方式并存,后来根据E. Chain的建议统一更改为按照支链基团进行命名,例如2-Pentenylpenicillin、Benzylpenicillin和Phenoxymethylpenicillin等。尽管如此,根据英文字母命名的方式目前仍在使用并且一般提到青霉素指的即是Penicillin G和V两种,二者也是临床主要使用的青霉素药物。

图5 常见的青霉素类型

青霉素的化学合成

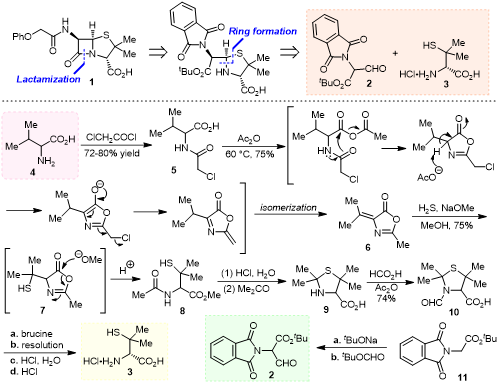

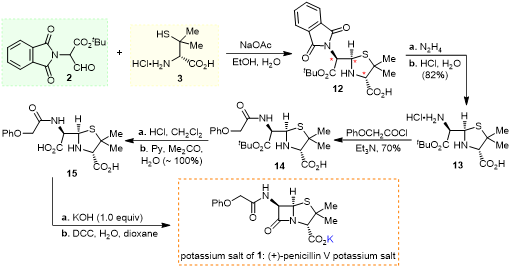

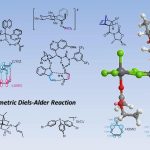

前文已经提到,青霉素在二战期间拯救了无数生命,因此它的需求量激增,尽管通过改变生产工艺药企能够获得相当可观的青霉素产量,但化学合成青霉素一直是横亘在化学家面前的巨大挑战,尽管青霉素的结构早在1945年就通过X-射线晶体衍射得到确证,但其首次不对称全合成直到12年后才由MIT的John C. Sheehan等人实现[8]。Sheehan等人首先针对青霉素V的结构进行逆合成分析,最后将合成任务简化为首先构建含邻苯二甲酰亚胺单元的砌块2和青霉胺盐酸盐3(D-penicillamine hydrochloride)。其中,后者的合成相对繁琐,他们以廉价易得的外消旋体缬氨酸4为原料,首先和氯乙酰氯进行酰基化反应得到中间体5,与乙酸酐共热后该中间体发生一系列反应最终异构化生成噁唑酮中间体6。随后,噁唑酮中间体发生Michael加成并接受甲氧基负离子进攻开环,酸化后即可生成化合物8。酸性条件下可同时水解脱去N-Ac和酯基,然后与丙酮缩合得到噻唑烷化合物9。为了获得光学纯的砌块3,作者随后将化合物9的游离氨基进行甲酰基保护,然后与马钱子碱(brucine)作用,利用产物的结晶性质差异进行拆分,最后可以获得光学纯的青霉胺盐酸盐3。另一方面,砌块2的合成则非常简单,强碱性条件下与甲酸叔丁酯反应即可制备。完成两个关键砌块的构建后,作者便着手将其“拼接”来合成最终的目标产物青霉素V。

图6 青霉素V的全合成路线-1

随后,在NaOAc和EtOH组成的缓冲体系中,中间体3的氨基和巯基均亲电进攻中间体2的醛基生成中间体12。有意思的是,反应过程中羧基所在碳原子的构型得到保持,但分子中还存在另外两个手性碳原子,因此理论上应该得到四种手性异构体,但实际上该反应仅获得了酯基所在手性碳原子处的两种差向异构体,并且两种异构体在与吡啶共热条件下存在动态平衡,冷却后预期的异构体12可以结晶析出从而实现分离[9]。接下来,肼解脱去邻苯二甲酰亚胺基团,酸化后得到化合物13,碱性条件下通过与苯氧基乙酰氯反应顺利将侧链引入氨基得到中间体14,最后将酯基水解后生成羧酸,在缩合剂N,N’-二环己基碳二亚胺(DCC)作用下,化合物15发生分子内脱水环化生成β-内酰胺结构,最终实现了青霉素V钾盐的全合成。

图7 青霉素V的全合成路线-2

结束语

青霉素是人类发现的首个真正意义上的抗生素,也是抗生素发展历史上的重要里程碑;它引发了医学界寻找抗生素药物的高潮,也成功开启了抗生素的黄金时代。后来包括链霉素、头孢菌素、四环素等在内的多种抗生素相继被发现,它们在治疗细菌性感染疾病中发挥了重要作用。然而,近年来抗生素的滥用问题却引人担忧:许多广谱抗生素在杀灭病菌的同时也可能将正常菌群杀灭进而引起菌群失调等危害;其次,细菌耐药性和“超级细菌”的出现也是摆在人们面前十分严峻的问题。因此,如何开发新的抗生素药物并且合理选择和使用它们将是未来摆在所有人面前的新挑战。

参考资料

[1] M. Wainwright, The mystery of the plate: Fleming’s discovery and contribution to the early development of penicillin. J. Med. Biography, 1993, 1, 59. doi: 10.1177/096777209300100113 [2] K. Lalchhandama, Reappraising Fleming’s snot and mould. Science Vision, 2020, 20, 29. [3] B. L. Ligon, Penicillin: Its Discovery and Early Development. Sem. Ped. Infect. Dis. 2004, 15, 52. doi: 10.1053/j.spid.2004.02.001 [4] P. Neushul, Science, government, and the mass production of penicillin. J. Hist. Med. Allied Sci. 1993, 48, 371. doi: 10.1093/jhmas/48.4.371 [5] D. S. Jones, J. H. Jones, Sir Edward Penley Abraham CBE. 10 June 1913–9 May 1999. Biogr. Mems Fell. R. Soc. 2014, 60, 5. doi: 10.1098/rsbm.2014.0002 [6] 网页资料:Penicillin X-ray data showed that proposed β-lactam structure was right. [7] 维基百科:History of penicillin. [8] K. C. Nicolaou, D. Vourloumis, N. Winssinger, et al. The Art and Science of Total Synthesis at the Dawn of the Twenty-First Century. Angew. Chem., Int. Ed. 2000, 39, 44. doi: 10.1002/(SICI)1521-3773(20000103)39:1<44::AID-ANIE44>3.0.CO;2-L [9] K. C. Nicolaou, E. J. Sorensen, Classics in Total Synthesis: Targets, Strategies, Methods. Wiley-VCH: Weinheim, 1996. ISBN: 978-3-527-29231-8

本文版权属于 Chem-Station化学空间, 欢迎点击按钮分享,未经许可,谢绝转载!

No comments yet.