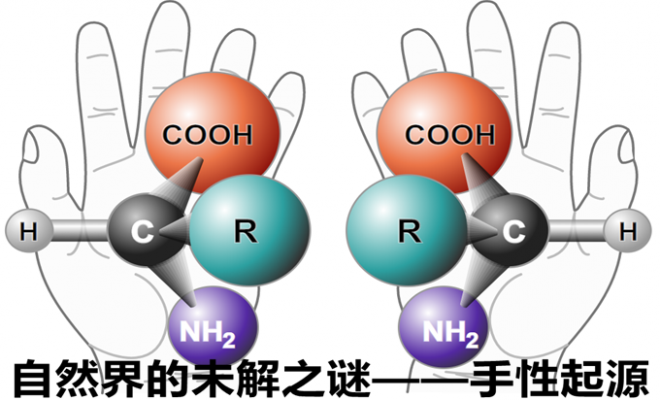

自然界存在许多对称的事物,构成了无与伦比的对称之美。然而,在这些普遍存在的对称性事物中,我们的双手却有着“非对称性”的特征——左右手互为实物与镜像,但彼此不能重合,这种特征在其他物质中也普遍存在。为此,人们生动地将这种实物与镜像不能重合的特征称为手性(chirality,源于希腊文cheir,手)。

图 1 人的双手互为镜像但无法重合

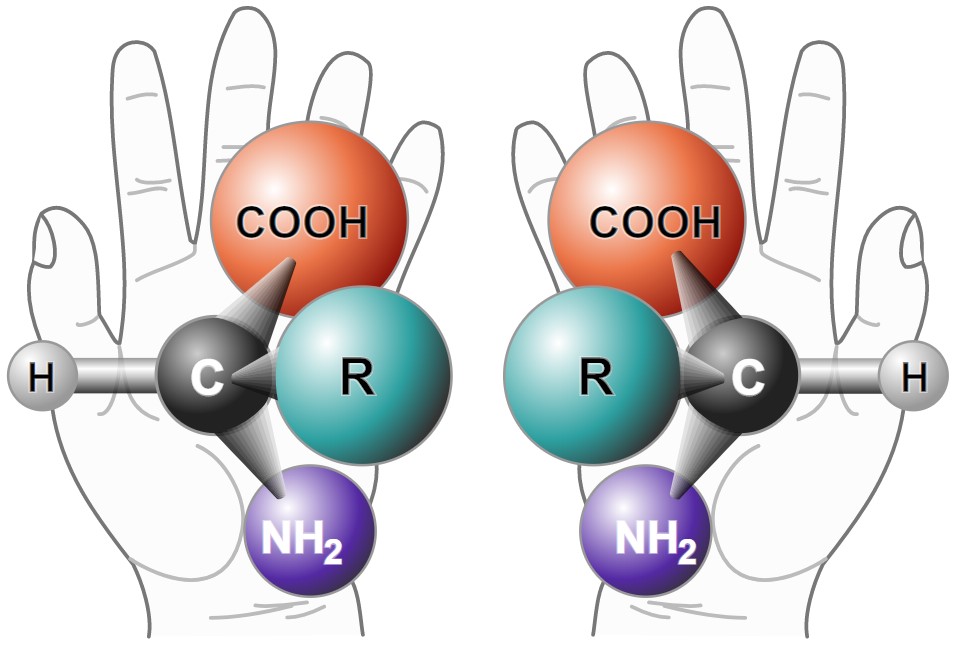

手性是自然界的基本属性,在化学的微观世界也非常普遍,尤其是众多的有机化合物都具有这种特征。有些分子由于相连的原子或基团的空间排列不同会形成两种分子结构,两种结构无论怎样旋转都不会互相重合,也具有左、右手的特征,这类分子通常被称为手性分子,互为实物与镜像的一组分子则被称为对映异构体。

图 2 互为镜像的氨基酸化合物

蛋白质和核酸是生命体重要的生物大分子,有意思的是,构成生命体的有机分子绝大多数都是手性分子,并且几乎都以单一异构体的形式存在。自然界中氨基酸有L和D两种对映异构体,除甘氨酸不具有手性外,组成蛋白质的a-氨基酸几乎都是L型;天然糖类也有D型和L型之分,但核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)中的核糖却全都是D型的。蛋白质和核酸的这一特性称为分子的手性均一性。这也引发了人们巨大的疑问,为什么会存在这种手性均一性(对称性破缺)?即分子手性的起源是什么?

图 3 氨基酸和核糖的对映异构体

关于手性起源的理论从总体上可分为两类:生命学说和非生命学说。生命学说认为手性源于生命,没有生命就没有手性。具体说来,生命学说认为不对称分子完全是通过有立体选择性的酶促反应产生的,不经由活体是不可能合成不对称分子的。然而,人们后来却发现只有完全手性均一性的多聚核苷酸才能形成互补双螺旋结构,若加入手性不纯的单体则会强烈抑制互补链的装配。这就说明如果没有早已存在的均一手性,生命的自我复制似乎就不会发生,因此生命学说并不被科学界接受。

图 4 互补配对的DNA双螺旋结构

非生命学说认为分子手性的均一性发生在生命起源之前,可细分为两类:随机理论和确定性理论。所谓随机理论,指的是分子水平上对称性破缺的过程具有随机性,例如由于某种原因,自然界偶然地发生了选择性吸附与聚合、消旋体发生了选择性结晶等,产生D型或L型过剩的概率是相等的。然而,随机理论无法解释为什么这种随机性导致的却是L型氨基酸和D型核糖普遍存在于生物大分子中,更无法解释手性在全球的均一性。

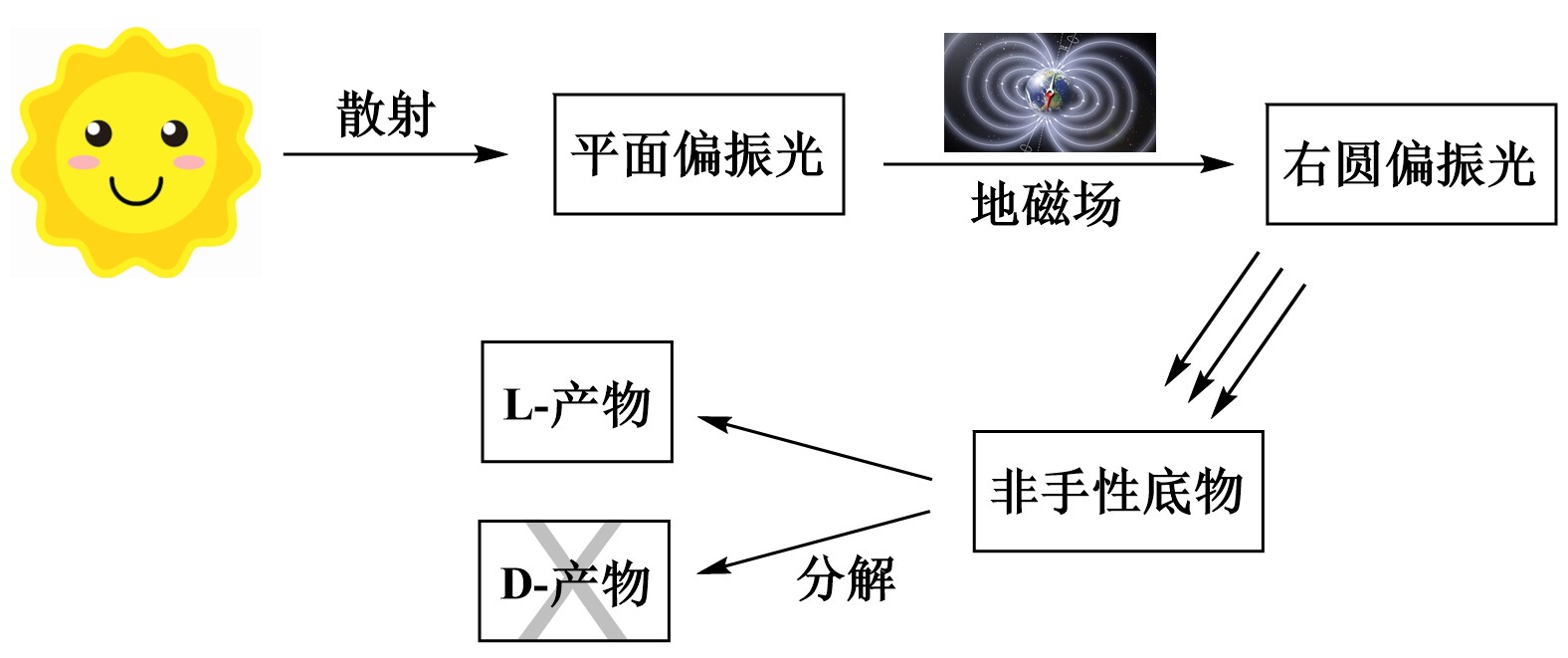

确定性理论,简而言之就是由于“手性性质的力”作用于消旋或潜手性的有机底物时,通过绝对的不对称合成或降解过程产生手性分子。其中最具代表性的理论是圆振光(CPL)理论和物理学家李政道和杨振宁提出的宇称不守恒(PNC)理论。CPL理论认为,阳光受空气中微小尘埃或分子的影响发生散射,部分变成平面偏振光,再经地磁场的影响部分偏振光变为右圆偏振光,这时右圆偏振光就成为具有“手性性质的力”,它照射到消旋体时引起单一构型的分子发生分解,这样另一构型的分子就过剩了。

图 5 圆振光(CPL)理论示意图

宇称不守恒理论相当复杂,它本是基本粒子物理的关键性概念之一,但它提供了一种研究生命起源和手性起源的一种全新思路——宇称不守恒导致光学活性。此处,我们仅给出该理论的推断:由于弱相互作用的左右不对称性导致分子波函数稍有差异,进而使得L型和D型分子能量上存在微小差异(理论计算已经证实),这种微小的能量差不足以对化学性质造成影响,但在长时间的演化过程中这种微小差异被逐渐“放大”足以使某种构型的分子占据优势。

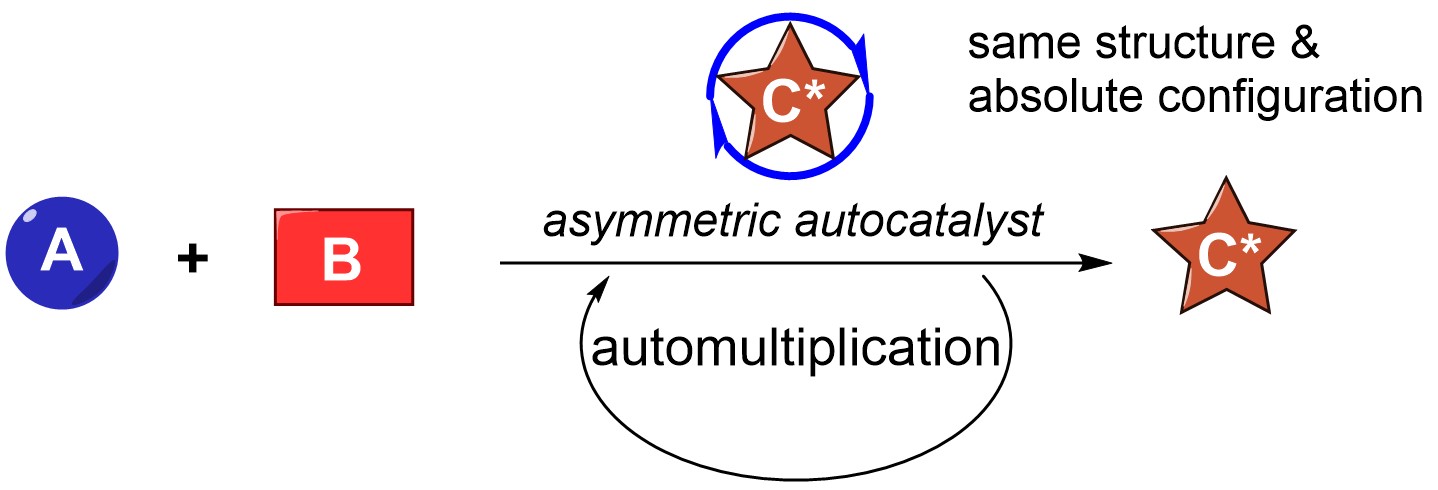

然而,为了解释生物手性的均一性(手性的起源)人们都只是提出了理论假设,并未得到实验验证。真正意义上的实验角度的突破是不对称自催化(asymmetric autocatalysis)现象的发现。早在1953年英国化学家F. C. Frank就提出不对称自催化的概念,即化学反应生成的手性产物也是该反应的手性催化剂,使得这一对映体进行自我增殖。

图 6 不对称自催化的概念

尽管这一概念很早就被提出来,但直到三十多年后才由日本化学家Soai发现并得以发展。他们发现嘧啶-3-醛与异丙基锌反应的产物醇能够作为不对称催化剂催化该反应。进一步的实验表明,即使加入很少的手性分子,经过不对称自催化放大机制,都能获得很好的产物选择性。据此,有人推测在最初的氨基酸中由于某种原因L构型比D构型略多,因为存在某种类似于“手性放大”的机制,L构型的氨基酸开始累积最终占据绝对优势。然而,这一推测还是无法解释最初L构型氨基酸多于D构型氨基酸的原因。

图 7 不对称自催化的典型实例

虽然人们对手性起源问题进行了大量研究也提出了多种理论,迄今为止并没有一种理论得到公认。目前,对于手性起源的研究已经远远超越了生命起源的范畴。因为涉及生命体系的“对称性破缺”,越来越多的物理学家、化学家及生物化学家都投入到手性起源问题的研究。对手性起源的研究不仅有利于深入了解自然的奥秘,揭示生命起源,推动自然科学的发展,并无疑对人类的思想史及文明史产生重要影响。

参考资料

- [1] 王文清. 生命起源中的对称性破缺[J]. 北京大学学报 (自然科学版), 1997, 33 (2): 265-272.

- [2] 罗辽复. 论生物手性的起源[J]. 内蒙古大学学报 (自然科学版), 1998 (3).

- [3] 罗辽复. 分子手性——生命起源的指示灯[J]. 科学, 1999, 51 (3): 22-25.

- [4] Salam A. The role of chirality in the origin of life[J]. Journal of Molecular Evolution, 1991, 33(2): 105-113. DOI: 10.1007/BF02193624

- [5] Mason S. The origin of chirality in nature[J]. Trends in Pharmacological Sciences, 1986, 7: 20-23. DOI: 10.1016/0165-6147(86)90235-X

本文版权属于 Chem-Station化学空间, 欢迎点击按钮分享,未经许可,谢绝转载!

No comments yet.