译自Chem-Station网站日本版 原文链接:世界最小電圧の乾電池1本で光る青色有機EL

翻译:炸鸡

仅需一节干电池的电压便可激发发光的蓝色有机EL器件已经成功开发出来了。这次的采访,笔者请到了这篇论文的通讯作者们:东京工业大学的伊泽诚一郎老师(实验室主页),富山大学的森本胜大老师(实验室主页),静冈大学的藤本圭佑老师(实验室主页)来接受采访,谈谈论文背后的研究历程和心路历程。三人都是年轻有为的学者,让我们一起来看看采访吧!

“Blue organic light-emitting diode with a turn-on voltage of 1.47 V”,

Seiichiro Izawa*, Masahiro Morimoto*, Keisuke Fujimoto*, Koki Banno, Yutaka Majima, Masaki Takahashi, Shigeki Naka, Masahiro Hiramoto , Nature Communications 2023, 14, 5494. DOI: 10.1038/s41467-023-41208-7

伊泽老师曾经研究过有机半导体界面上的高效光子上转换的技术。在今天介绍的研究中,伊泽老师灵活运用了这个技术制造出了世界上最小的电压驱动的蓝色有机EL。要制造发光装置,需要通过电力将能够产生发光的能量注入其中。要想得到高能量的蓝色光,需要加上高电压(通常4V以上),这会带来庞大的电力消耗。今天介绍的这篇研究完美地解决了这个问题,研究通过界面生成的高效光子上转换技术融合了设备工程学解决了这一难题。实现了仅需要一节干电池的电压1.5V即可发出相当于2.7eV下的蓝色光。该研究成果发表在了Nature Communications杂志上,一经发布,便引来很多媒体的争相报道。

接下来就是论文的通讯作者伊泽,森本,藤本老师的采访。

Q1. 请简要介绍下你的研究吧

有机EL器件广泛存在于电视智能手机等日常的显示设备中,算是离我们非常近的一种东西。之所以名字里有“有机”二字是因为其内部是靠有机分子发光,靠着有机分子的光呈现出色彩丰富的图像。虽然有机EL器件已经实现了商品化,但它需要的高驱动电压一直是一个问题。耗电量等于电流×电压,为了实现显示设备的节能化,如何降低发光所需的电压变成了一个紧迫的问题。构成显示器的有机EL能发出红,黄,蓝三种颜色,分别为光的三原色。其中耗能最大的蓝色是最难获取的,通常需要4V左右的电压。

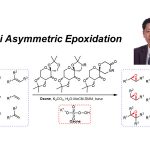

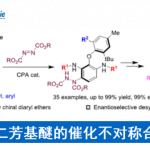

我们原本是研究引起两种有机分子界面上光子上转换过程的自发光原理。光子上转换是一种将低能量光转化为高能量光的技术,2021年报道了一个光子上转换现象:能够在有机薄膜上将不可见的近红外光转化为可见的黄色光。这次的研究将界面光子上转换的发生位置挪到了有机EL器件内部(图1a),并且为了实现最困难的蓝色发光,探索了两种有机分子的组合(图1b)。拥有了新的有机分子组合的有机EL可以在1.26V的电压条件下发出波长为462nm的蓝光(换算成能量为2.68eV)(图1c),这样的发光程度是1.97V电压下才能达到的。所以可以肯定的是,只要连接上相当于一节干电池的电压1.5V,就可以实现满意的蓝色发光。这种超低电压下的蓝色发光,即使是2014年获得诺贝尔奖的蓝色发光二极管也难以实现。因此,我们成功开发了世界上所需电压最低的蓝色发光元件,有机和无机材料学界中这无疑是迈向有机EL节能的重要一步。

Q2.研究中最令人印象的时刻是什么呢

伊泽:我原本是研究新发光机理这样的基础研究的,但是却意外收获了对工业生产有大帮助的有机EL节能化的研究成果。尽管我曾经在基础研究中苦苦钻研,但却一直没能收获成果。我原本是研究能源转换器件之一的有机太阳电池,这个和今天的研究有些差异,但是能源转换器件的研究赋予了我不同于有机EL研究者们的研究视角——即从界面发光现象为切入点。我从2020年开始研究发光器件,有机EL的专门知识储备为零。研究过程中,和我年纪相仿的,也是我的老朋友的富山大学的森本老师协助我进行有机EL的测定工作。得益于我们二人之间直抒胸臆的沟通方式,我们不同领域的研究知识才能碰撞出精彩的思想火花。在新分子的合成上,我委托了正在进行有机太阳能电池共同研究的静冈大学的藤本教授。他比我年轻,我的要求提的很简略,只是说我想合成这种分子,然后把分子设计的工作完全交给了他,这可能是一个相当难办的委托。但他欣然同意了。我对这一点深感自豪,年轻研究者之间合作并共同推进研究给予我很多感动。

森本:本研究的有机EL器件的发光机理和以往的OLED有很大的区别,所以对组成的有机材料的性能要求也有很大的差异。2020年伊泽老师拜托我合成有机分子时,我还只是个开始从事有机EL研究3年的新人。我一开始做实验证明EL发光机理,在实验中我终于确定了EL的发光机理,我当时内心在呐喊道“现有的有机EL的游戏规则要被颠覆了吗!?”。本研究中的很多分子材料都不是传统意义上的有机EL材料,这也提示着我们是否要改变下原有的分子设计规则。我和伊泽老师都是有机EL领域的新人,我们都没有先入为主的思想禁锢,这或许也是我们研究成果的原因之一吧。

我的专攻是有机EL,伊泽老师的专攻是是有机太阳电池。虽然我们俩的研究领域十分接近,但我们的术语和对物理现象的解读有些许差异,经常有鸡同鸭讲事情发生(汗)。图2a中展示的本研究的关键点——EL的Exciplex和太阳电池的Charge Transfer State本质上是同一种现象,只是观察方法不同罢了。不过,也正是因为我们二人需要不停地磨合彼此陌生的知识点,化异为同,才促成了研究的成功,这也算是一次宝贵的经历吧。

藤本:我印象最深是是我们通过赋予每个分子以化学意义来探索新的分子。在考虑引入什么样的取代基进受体分子时,我们考虑了立体障碍、对称性、电子推拉效应和共轭体系的大小等因素,进行了不同的设计(见图2b)。经过非常多的化学分子筛选后,我们能够了解分子结构对蓝光上转换发光的影响,这填补了这项研究的重要部分(见图2c)

当看到仅凭一节干电池发出的蓝色光芒时内心十分地激动,能够在这样精彩的研究中贡献自己的一份力量真的是太开心了。

Q3. 研究中有哪些难点呢?你是怎么克服的呢?

伊泽:最艰难的是探索分子。黄色的有机EL在低电压(一节干电池的电压)下的发光已经在2022年被报道了,从原理上来说只要使用和黄色有机EL低电压发光一样的原理,把分子换成蓝色发光分子就可以研制出低电压下发光的 蓝色EL了。然而,发光分子一旦改变,就必须重新探索材料。组成有机EL的有机分子有三种,两种是用于形成界面的,另一种作为发光的掺杂剂。有机分子的结构具有无限多种可能,不同的有机分子的组合更是多如牛毛。由于本研究是一种新的发光原理,我们不清楚哪些参数有助于高效发光,也难以使用材料探索方法如机器学习等。尽管我们做了一些大致的猜测,但最终我们还是逐一测试市售分子,找到了能够实现高效发光的分子组合,这应该算是比较“笨”的方法了。最后我们请有机合成专家藤本先生合成了14种受体分子,这成为了最后的决定性因素。

森本:最艰难的除了证实发光机理,还有设备发光的过渡衰减测定。这是测定发光强度在微秒以下的速度下如何变化,所有的测定都是人工完成的。虽然有测定装置出售,但我们的预算不足以支撑购买那么昂贵的仪器,我们只能买来电子零件和电子器件,自己动手组装成测定系统。2022年的一篇与我们同领域的研究论文的supporting information披露道这样组装一个测定系统仅需15万日元(含二手器件)。2022年的这篇论文中研究的是黄色和红色发光有机EL,硅光电二极管的灵敏度较高且测量相对容易,但我们研究的是蓝光有机EL,由于硅光电二极管的灵敏度较低,而且电压较红色有机EL高,因此测量变得更加困难。为了解决这个问题,我们对各个组件进行了调整并减少了噪音,使用了改良过的手工装置进行测量。虽然可以从前人的论文的中了解到装置构成的变化,但未提及手工装置的相关细节。那些没有在论文中出现的情报是弥足珍贵的,遇到论文中没有的情形也是很常有的。我是化学专业的毕业生,对电子器件可谓是一窍不通。我是从书本上学习如何降噪,再加上多方请教教授,慢慢地实现了降噪和提升灵敏度。在慢慢摸索中我学到了很多新知识,这样的经历对我来说是十分珍贵的。

藤本:坦白说我认为研究中的困难部分都是以伊泽老师为首的共同作者们克服的。我负责的受体分子的开发本就是自己擅长的,基本没遇到什么困难,当然这也得益于伊泽老师的贤明指导。

我是第一次参与有机EL的研究工作,在和伊泽老师的合作中,陌生的实验结果一茬一茬地冒出来。如果不理解当下的实验结果就无法提出下一步的想法。所以很有必要通过讨论来弄明白当下的基本发光原理和实验结果背后的含义以及已知的信息和可能的假设。

Q4. 将来想开展什么样的化学工作呢?

伊泽:在进行这项研究的过程中,我的所属机构从分子科学研究所变为东京工业大学。未来,我将在大学里继续研究,因此我希望能够与学生一起感受研究的乐趣并推进研究工作。特别是在有机半导体领域,从无限的分子结构中寻求新功能,通过反复试验中创造新东西会满足我对知识的好奇心,同时也能让我感到成就感。我希望实验室的学生们能体验到这一点。

森本:我的学科背景是化学,而我对化学产生兴趣是在高中时期。当我学习化学反应的电子传递时,我联想到分子好像是一种生物,这个想法有点本末倒置,但这是我进入化学行业的契机。出于某种原因,我选择了化学领域作为我的职业,而在目前的电子电气工作中,我的基本思维仍然是基于化学的。数年后,我计划教授化学课程。我希望能够继续从事与化学相关的工作,并与化学保持合作,这是我的长期目标。

藤本:在我读博士时我曾被问过同样的问题,我的回答还是不变:“我希望以纯粹的热情继续享受化学,秉持着深入探索正在发生的现象的态度。”

进一步说,正如我在这项共同研究中能够将自己的力量应用于有机EL研究一样,我希望能够更好地将我积累的经验用于其他领域,为其他领域做出更多贡献。

Q5. 最后,有什么想对读者说的吗?

伊泽:通常情况下,人们倾向于将研究划分为应用研究或基础研究,但从学术角度来看,即使在进行基础研究时,也应该有明确的目标。研究常常被比作攀登山峰,虽然目标是登上山顶,但在途中可能会发现令人惊喜的景色,这可能导致重大的发现。即便最初的目标未能实现,持续思考和挑战如何实现目标仍然是有价值的。

此外,我在有机EL研究之外还从事其他研究,如有机太阳能电池和光上转换等领域,希望有兴趣的学生与我联系。

森本:我现在的工作是电气电子下专攻有机EL,我本科和硕士阶段做的是液晶的界面物性评价,博士做的是有机强介电质的薄膜物理性质,博士毕业后我进入了一家化学公司从事薄膜制造。在企业工作的经历和我在现在的岗位的经验让我意识到有机材料的出口产业必须依靠分子材料。有机材料的出口产业不能仅仅依靠设备和应用开发这样的下游产业,必须依靠有机分子合成和薄膜工程这样的上游产业。这好比做研究,设计产品是建立在量子化学,光化学,物理化学等基础学科之上的。具备化学领域知识和经验的人可以在各个领域中大展身手。相反,不应因为学习化学专业而将未来的道路限定,应该拥有广阔的视野,积极投身研究工作,将不设限制看作一种幸事。

藤本:在回答这次采访时,我再次深刻地感受到,我之所以能够为这项研究做出贡献,是因为我在学生时代培养的能力,这些能力是我认识的一笔巨大的财富。我由衷感谢那些帮助我成长的恩师和研究室的同伴。我想告诉所有的研究生们,只要真诚地全身心投入当前的研究,一定能够培养出自己的优势和实力。我的下一个目标是将静冈大学的研究成果分享给大家,让大家感受到有趣和有意义的研究。

研究者履历

姓名:伊泽 诚一郎

所属:東京工业大学 科学技术创成研究院 前端材料研究所

研究方向:有机半导体材料、界面物性、有機光器件

履历:

2006年 爱知县立時习馆高中 毕业

2010年 東京大学工学部应用化学系 学士

2012年 東京大学大学院工学系研究科应用化学专攻 硕士

2015年 東京大学大学院工学系研究科应用化学专攻 博士(工科博士)

2015年 日本学术振兴会 特別研究员(PD)

2015年 理化学研究所 访问研究员

2015年 加州大学圣巴巴拉分校 访问研究员

2016年 自然科学研究机构 分子科学研究所 助教

2021年-現在 JST先驱研究者(兼任)

2023年-現在 東京工業大学 科学技术创成研究院 前端材料研究所 副教授

姓名:森本 胜大

所属:富山大学 学术研究部工学系 电气电子工学

研究方向:有机薄膜制作 薄膜结构控制 有机EL元件 有机强吸电体

研究室主页:http://enghp.eng.u-toyama.ac.jp/labs/ee10/

履历:

2003年 私立六甲高中 毕业

2007年 静冈大学工学部物质工学科 学士

2009年 静冈大学大学院工学研究科物质工学专攻 硕士

2009-2012年 東洋纺织株式会社(现:東洋紡)化成品事业部

2014 年 日本学术振兴会 特別研究员(DC2)

2015年 神戸大学大学院工学研究科应用化学専攻 博士(博士(工科))

2016年 神戸大学神戸大学先端融合研究中心 特任助教

2017年 富山大学学术研究部工学系 助教

2021年-现在 富山大学学术研究部工学系 副教授

2023年-现在 德国卡塞尔大学 Guest Professor

姓名:藤本 圭佑

所属:静冈大学 工学部 化学生物工学科(高桥研究室)

研究方向:构造有机化学、有机合成化学、光化学

研究室主页:https://wwp.shizuoka.ac.jp/orgphotochem/

履历:

2009年 德岛县立脇町高中 毕业

2013年 京都大学理学部 学士

2015年 京都大学大学院 理学研究科 硕士

2015年-2018年 日本学术振兴会 特別研究员 DC1

2018年 京都大学大学院 理学研究科 博士(指导教授: 大须贺笃弘 教授)

2018年-現在 静冈大学 工学部 助教(高桥研究室)

本文版权属于 Chem-Station化学空间, 欢迎点击按钮分享,未经许可,谢绝转载.

No comments yet.